天壇是明、清兩代帝王祭天和祈谷的場(chǎng)所.。

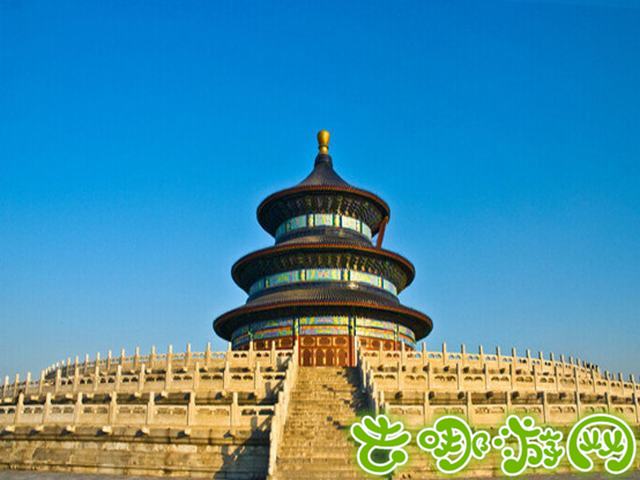

始建于明永樂(lè)十八年(1420),是明、清兩代皇帝“祭天”“祈谷”的場(chǎng)所,位于正陽(yáng)門(mén)外東側(cè)。壇域北呈圓形,南為方形,寓意“天圓地方”。壇內(nèi)主要建筑有祈年殿、皇乾殿、圜丘、皇穹宇、齋宮、無(wú)梁殿、長(zhǎng)廊、雙環(huán)萬(wàn)壽亭等,還有回音壁、三音石、七星石等名勝古跡。

天壇有壇墻兩重,形成內(nèi)外壇。主要建筑在內(nèi)壇,圜丘壇在南、祈谷壇在北,二壇同在一條南北軸線上。“祈谷壇”,用于春季祈禱豐年,中心建筑是祈年殿。“圜丘壇”,專(zhuān)門(mén)用于“冬至”日祭天,中心建筑是一巨大的圓形石臺(tái),名“圜丘“。兩壇之間以丹陛橋相連。 西天門(mén)內(nèi)南側(cè)建有“齋宮”,是祀前皇帝齋戒的居所。西部外壇設(shè)有“神樂(lè)署”,掌管祭祀樂(lè)舞的教習(xí)和演奏。

祈年殿: 由28根金絲楠木大柱支撐,柱子環(huán)轉(zhuǎn)排列,中間4根“龍井柱”,高19.2米,直徑1.2米,支撐上層屋檐;中間12根金柱支撐第二層屋檐,在朱紅色底漆上以瀝粉貼金的方法繪有精致的圖案;外圍12根檐柱支撐第三層屋檐;相應(yīng)設(shè)置三層天花,中間設(shè)置龍鳳藻井;殿內(nèi)梁枋施龍鳳和璽彩畫(huà)。

祈年殿中間4根“龍井柱”,象征著一年的春夏秋冬四季;中層十二根大柱比龍井柱略細(xì),名為金柱,象征一年的十二個(gè)月;外層十二根柱子叫檐柱,象征一天的十二個(gè)時(shí)辰。中外兩層柱子共二十四根,象征二十四節(jié)氣。

皇乾殿:坐落在祈年殿以北,祈年墻環(huán)繞的矩形院落里,由三座琉璃門(mén)與祭壇相通。

這是一座廡殿式大殿,覆蓋藍(lán)色的琉璃瓦,下面有漢白玉石欄桿的臺(tái)基座。它是專(zhuān)為平時(shí)供奉“皇天上帝”和皇帝列祖列宗神版的殿宇。神版均供奉在形狀象屋宇的神龕里,每逢農(nóng)歷初一、十五,管理祀祭的衙署定時(shí)派官員掃塵、上香。祭祀前一天,皇帝到此上香行禮后,由禮部尚書(shū)上香,行三跪九叩禮再由太常寺卿率官員將神牌恭請(qǐng)至龍亭內(nèi)安放,由鑾儀衛(wèi)的樣鉺抬至祈年殿內(nèi)各相應(yīng)神位安放,受祭, 是平時(shí)供奉祈谷壇祭祀正位和配位神版的大殿。

祈年殿東邊在內(nèi) 墻東門(mén)外,有72間走廊,是祈谷寺的附屬建筑。為連檐通脊式的一面暖房,北面砌磚南面安設(shè)大窗門(mén),俗名稱(chēng)為“七十二連房”。長(zhǎng)廊中部偏北,有五間“神庫(kù)”,是收藏祭祀用品的庫(kù)房。“神庫(kù)”西面是“神廚”,祭天時(shí),在這里制作供饌和糕點(diǎn)。祈谷壇的神廚、神庫(kù)和宰牲亭與祈谷壇之間由長(zhǎng)廊相連,長(zhǎng)廊由東磚門(mén)至東北方的宰牲亭呈曲尺形,共七十二間,與祈年殿大小三十六根柱子相對(duì)應(yīng),象征七十二地煞。

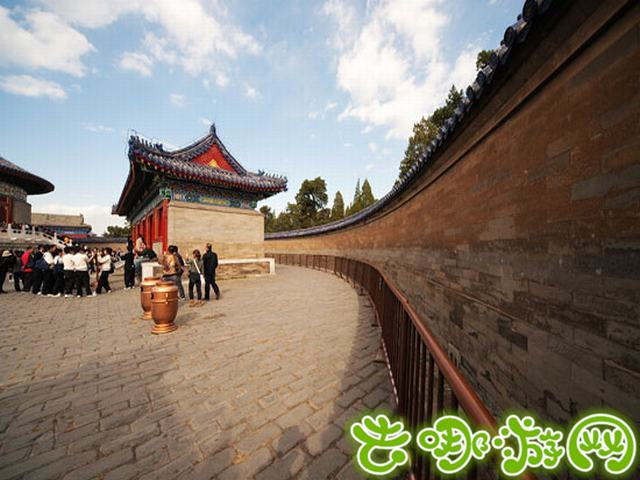

回音壁:回音壁是皇穹宇的圍墻。墻高3.72米,厚0.9米,直徑61.5米,周長(zhǎng)193.2米。墻壁是用磨磚對(duì)縫砌成的,墻頭覆著藍(lán)色琉璃瓦。圍墻的弧度十分規(guī)則,墻面極其光滑整齊,對(duì)聲波的折射是十分規(guī)則的。只要兩個(gè)人分別站在東、西配殿后,貼墻而立,一個(gè)人靠墻向北說(shuō)話(huà),聲波就會(huì)沿著墻壁連續(xù)折射前進(jìn),傳到一、二百米的另一端,無(wú)論說(shuō)話(huà)聲音多小,也可以使對(duì)方聽(tīng)得清清楚楚,而且聲音悠長(zhǎng),堪稱(chēng)奇趣,給人造成一種“天人感應(yīng)”的神秘氣氛,所以稱(chēng)之為“回音壁”。

神樂(lè)署:神樂(lè)署是天壇建筑之一,位于天壇西外壇,為明清時(shí)期演習(xí)祭祀禮樂(lè)的場(chǎng)所,被譽(yù)為明清兩朝最高的禮樂(lè)學(xué)府。神樂(lè)署始見(jiàn)于明永樂(lè)十八年(1420年),初稱(chēng)神樂(lè)觀,觀中殿宇眾多,環(huán)境優(yōu)美,開(kāi)有茶肆、藥鋪,又稱(chēng)天壇道觀。清乾隆八年(1743年)改神樂(lè)觀名為為神樂(lè)所。乾隆十九年(1754年)定名為神樂(lè)署。天壇神樂(lè)署的正殿,原為明清兩朝演習(xí)祭祀禮樂(lè)的殿宇,為歇山頂單檐古建筑,坐西向東,六楹五開(kāi)間,東西向設(shè)穿堂門(mén),殿內(nèi)面積達(dá)600平方米。現(xiàn)開(kāi)辟為“中和韶樂(lè)”展演區(qū),舉辦古代祭祀樂(lè)舞展演,同時(shí)作為中和韶樂(lè)樂(lè)器鐘、磬的主要展館。

原天壇公園內(nèi)有一土山位于祈谷壇內(nèi)壇西南,丹陛橋西側(cè),對(duì)天壇的總體景觀造成了極大破壞。1990年市政府組織搬走土山,恢復(fù)了齋宮與丹陛橋之間的景觀聯(lián)系。植物配置是天壇的一個(gè)重要組成部分,天壇壇域?qū)拸V,氣勢(shì)宏大,建筑集中,在主體建筑周?chē)苤菜砂兀怪行募缐n翠環(huán)繞,形成一種莊重、肅穆、寧?kù)o、純潔的祭壇氛圍。祈年殿西柏樹(shù)林西側(cè),是北京城最大的一片丁香林,占地6300平方米,種有丁香240叢,樹(shù)齡近50年,在北京城已十分少見(jiàn)。天壇菊花以品種多、養(yǎng)護(hù)水平高聞名遐邇,著名的有“瑞雪祈年”、“丹陛金獅”等。

祈谷壇:是舉行孟春祈谷大典的場(chǎng)所,建于明朝永樂(lè)十八年(1420),主要建筑有祈年殿、皇乾殿、東西配殿、祈年門(mén)、神廚、宰牲亭、長(zhǎng)廊,附屬建筑有內(nèi)外壝墻、具服臺(tái)、丹陛橋,內(nèi)壇墻上東南西北各設(shè)天門(mén),西外壇墻設(shè)祈谷壇門(mén),內(nèi)壇東部有七星石。祈谷壇的祭壇為壇殿結(jié)合的圓形建筑,是根據(jù)古代“屋下祭帝”的說(shuō)法建立的。壇為三層,高5.6米,下層直徑91米,中層直徑80米,上層68米;殿為圓形,高38米,直徑32.7米,三重藍(lán)琉璃瓦,圓形屋檐,攢尖頂,寶頂鎏金。

開(kāi)放時(shí)間:

大門(mén):6:30-21:00(晚20:00停止售票)

景點(diǎn):旺季16:00停止售票,18:00關(guān)閉;淡季15:30停止票,17:00關(guān)閉

最佳旅游時(shí)間:4月-10月

交通:

地鐵:地鐵5號(hào)線【天壇東門(mén)】站下。

公交:1、乘坐6、34、35、36、39、41、43、60116、610、707、723、743、958、957在【天壇東門(mén)】下車(chē)。

2、乘坐53、120、122、525、800內(nèi)在【天壇南門(mén)】下車(chē)。

3、乘坐2、7、15、69、17、20、105、707、729、826在【天壇西門(mén)】下車(chē)。

4、乘坐110、106、687、743在【天壇北門(mén)】下車(chē)。

小貼士

1、各個(gè)景點(diǎn)殿堂,均設(shè)有免費(fèi)的殿堂講解,每20分鐘一次,游客可通過(guò)此詳細(xì)的了解各殿堂。

2、四個(gè)大門(mén)處均設(shè)有電子導(dǎo)游租賃處,提供 中、粵語(yǔ)、英、日、韓、法、德、西班牙的電子導(dǎo)游服務(wù),押金100元(退換設(shè)備時(shí)退還),中文講解租金10元,其他語(yǔ)種租金40元。 |